Indocumentado

TO READ IN ENGLISH, CLICK HERE

Sé cómo se siente tener que esconderse a la vista de todos. Lo he hecho desde que tenía 11 años. Siempre supe que contar mi historia traería consecuencias. Los riesgos eran reales, tanto para mí como para mi familia. Entonces, me mantuve en silencio. Me concentré en ser un niño. Traté de ser el mejor estudiante y el mejor atleta que podía.

Hoy quiero contarte mi historia. Soy un futbolista profesional, pero esta no es una historia deportiva, no verdaderamente. No es una “historia de éxito” ni tampoco una historia para llorar. Solamente es la historia de mi vida, y para mí realmente significa mucho que estés tomándote unos minutos de tu día para leerla. Luego de conocerla, puedes decidir por ti mismo quién soy y lo que está bien y lo que está mal.

Mi travesía todavía no tiene un final, pero sí puedo platicarte sobre el inicio. Empieza en el desierto, en mi cumpleaños número 11.

Me levanté aquel día, 30 de agosto de 2004, en el lado mexicano del desierto de Chihuahua, que se extiende desde el norte de México hasta parte de Texas y Arizona. Unos días después, ya me encontraba en Sacramento. Nunca he regresado a México.

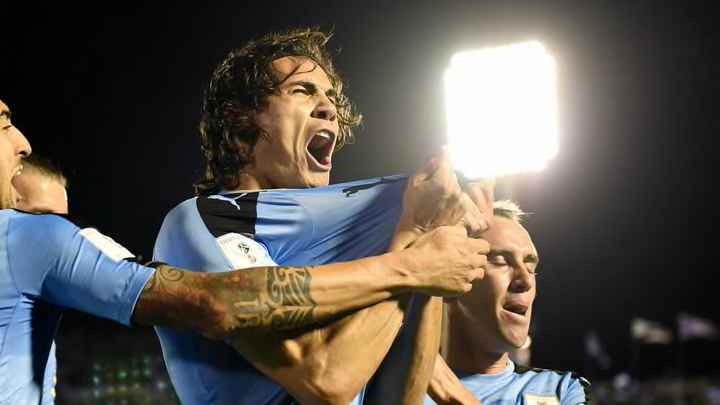

Han pasado 14 años desde aquel día, y mucho sucedió en mi vida. Sacramento se convirtió en mi nuevo hogar, y allí viví durante la preparatoria. Luego pasé cuatro años en la Universidad de San Francisco, donde jugué en la división 1 del fútbol colegial, me gradué con un diploma en finanzas. Unos meses después, me casé con mi novia de la universidad. En el draft de la MLS de 2015, me escogieron en la primera ronda para jugar en el D.C. United y debuté en la MLS ese año. En 2017, Los Angeles Galaxy me contrató para jugar en el equipo de reserva. Hoy, soy un mediocampista del Galaxy II.

Pero esos son apenas los puntos visibles. Mi historia es sobre lo que la gente no podía observar al verme jugar fútbol o al mirar mi currículum. Unos meses después de haber llegado a Sacramento, mi visa temporaria expiró.

Tenía 11 años de edad y era un indocumentado.

Ese día me levanté con la promesa de una Whopper.

Mi abuelo me deseó un feliz cumpleaños, y luego me dijo las novedades: “Nos vamos a ir de viaje”. Un viaje largo, para visitar a mi madre, a un lugar llamado Sacramento, donde ella había viajado recientemente, también con una visa temporaria. Mi abuelo me prometió hacer una parada en un Burger King cuando estuviéramos en camino. Así que, en mi mente, el viaje no parecía gran cosa. Y mi cumpleaños había tenido un buen comienzo.

Cargamos nuestras cosas en la vieja pickup Chevy de mi abuelo, quien nos pidió a mí y a mi hermano que lleváramos todas nuestras pertenencias importantes. Las cubrió con una lona gris. Me fui al asiento del medio, entre mi abuelo, al volante, y mi hermano, que por entonces tenía 21 años.

A decir verdad, no era la primera vez que íbamos a cruzar la frontera. Cuando era más pequeño, mi madre nos había llevado a mi hermano, a mi hermana y a mí por el cruce de El Paso-Juárez, también con visas temporarias que permitían visitas cortas. Usualmente eran viajes en el día, al Wal-Mart y a otras tiendas de departamentos. Hombre, yo amaba esos viajes. Mi madre solía darme un par de dólares para gastar y mi lugar favorito era uno de todo por un dólar en El Paso. Me volvía loco allí, comprando desde una pistola de agua o un yo-yo, hasta un balón de futbol, un paquete de Jolly Ranchers o algún otro juguete.

Lo que sabía sobre Estados Unidos estaba limitado a lo que había visto en esos viajes: Estados Unidos era una colección de esas gigantes tiendas de departamentos, tiendas de un dólar y restaurantes de fast-food, todos ellos conectados por una confusa red de autopistas. En mi mente, Estados Unidos no era donde la gente vivía, más bien era el lugar adonde ibas para una ocasión especial. Esa era mi experiencia personal.

En la frontera, mi abuelo mostró nuestros documentos a los policías fronterizos americanos. Recuerdo que checaron nuestras visas. Caminaron alrededor de la camioneta e inspeccionaron el exterior. Después, dieron la señal para que pasáramos.

El viaje fue largo. El desierto nunca terminaba. Y recuerdo las vallas publicitarias, que dejaban de estar en español y empezaban a aparecer en inglés, y el desierto de Chihuahua que pasó de ser montañoso a plano, y montañoso de nuevo. Mirando por la ventanilla, en las autopistas que continuaban sin parar, pasé mucho tiempo fantaseando con jugar fútbol y divertirme con mis amigos. Extrañaba a mi perra, Coqueta. Era una boxer marrón con manchas blancas. Mi deseo era que estuviera conmigo, en mi regazo, en la camioneta. Pero mi abuelo cumplió la promesa. Me compró esa Whooper. No puedo hacerle justicia, así que deberás imaginártelo: un niño delgadito en su cumpleaños, apretado en el asiento del medio de una pick-up, con una hamburguesa en una mano y una malteada de chocolate en la otra.

Y seguimos en el camino. De El Paso a Phoenix y desde allí hacia California. En algún punto de este largo viaje —quizás así es como lo recuerdo ahora— comencé a darme cuenta de las cosas: estas no iban a ser unas vacaciones. Iba a recordar mi undécimo cumpleaños por mucho tiempo.

En las afueras de Juárez hay cruces rosas alineadas en el desierto.

Cientos de cruces de madera, pintadas de rosa, en filas desparejas. Cuando era niño, aprendí lo que significaban. Cada una de esas cruces había sido puesta en memoria a una mujer que había sido violada, torturada o asesinada por la violencia del narcotráfico que ha estado presente en Juárez por años.

Cada niño en México aprende sobre los cárteles con una corta edad. Yo escuchaba a los adultos hablar sobre eso. Mis padres susurraban. Los cárteles están por todos lados en Juárez, pero de algún modo, son también invisibles. No es que llevaban uniformes. Podían ser tus vecinos, la policía, el maestro, un abogado. Uno no podía saber quién trabajaba para ellos y quién, en cambio, solo quería ocuparse de sus propios asuntos. Así que la gente se da cuenta de que para sobrevivir, juegas bajo las reglas del cártel. O te marchas.

Yo no lo sabía, pero mi madre había estado planeando nuestro escape por mucho tiempo.

Los cárteles llegaron a golpear la puerta de entrada de nuestra casa. Cuando aún era demasiado pequeño para entenderlo, uno de mis tíos desapareció y nunca supimos qué sucedió con él. Años más tarde, descubrí que de algún modo se había involucrado con los cárteles. Después, cuando yo tenía unos nueve años, alguien intentó secuestrar a mi hermana mayor. Por fortuna, no pudo hacerlo. Pero para mi mamá, eso fue demasiado. Hizo un plan para sacarnos a todos. Ella quería una vida mejor para nosotros. Quería que tuviéramos un futuro. Íbamos a dejar las cruces rosas detrás.

Esta parte de mi historia puede parecer como una escena de una película sobre las guerras de la droga en México. Vi muchas de esas películas. Hacen que todos se vean duros, incluso glamorosos. En la vida real, no es así. La violencia es real, pero las películas no pueden mostrar el modo en el que los cárteles usan el miedo como arma. El miedo está por todos lados en Juárez, pero es difícil de explicar. El costo por cuestionarlos puede significar la muerte. Películas como Sicario, no sé … digamos que no parecen muy reales.

Al llegar a Sacramento en 2004, mi primera impresión fue qué brillo tenía todo. No exagero cuando digo que fue casi como ver color por primera vez. Recuerdo cómo el desierto empezó a transformarse en verde. El pasto, los árboles, las flores, los jardines perfectos. Había tantoverde.En Juárez, el parque al otro lado de nuestra calle era toda de tierra. La cancha tenía líneas desparejas, porque las hacíamos a mano, con tiza, y no teníamos redes en los arcos.

Fue casi como ver color por primera vez.

Mi nueva casa en Sacramento también tenía un parque enfrente. Y había pasto de verdad, una zona de juegos y luces que se encendían durante la noche. Ese pasto, te digo, no podía ser más verde. Había jugado futbol en el pasto una sola vez en mi vida, un partido contra un equipo en El Paso. Recuerdo que tenían redes de verdad, uniformes que combinaban, tres árbitros. Durante el partido, yo estaba como… “Esto es así… así debe sentirse el que juega al futbol en televisión. Así se debe sentir ser profesional.”

Me inscribí en una nueva escuela en Sacramento y empecé a aprender inglés. En menos de un año, más o menos a los 12, pasé de no saber ni una palabra en inglés a poder hablarlo casi de manera fluida. Tenía buenas notas, me esforzaba mucho en la escuela, y también jugaba fútbol. Me hice amigos americanos que me invitaban a sus casas a comer pizza y a ver películas. Traté siempre de recordarme a mí mismo que no debía tomar todas esas cosas como garantizadas, de recordarme que no teníamos una vida tan bella en Juárez. Pero en el fondo de mi mente, sabía que había algo sobre mí que mis amigos no conocían. Lo extraño de todo era que yo me sentía americano. Estaba haciendo todas las cosas que los niños americanos hacían, todas las cosas que un niño americano debía hacer. Pero yo era distinto.

En la escuela secundaria tuve que ser disciplinado. Me dije a mí mismo: nunca te metas en problemas; no cometas errores, ni siquiera uno. Si cometía algún error, pensaba yo, podía poner a toda mi familia en riesgo. Un descuido y lo perderíamos todo, nos mandarían de nuevo a México. Esa mentalidad estuvo siempre presente para todas las cosas de mi vida. Disfruté de ser un niño, por supuesto. Pero esos pensamientos jamás se iban de mi cabeza. Sentía una responsabilidad con mi familia. No importaba qué tan duro me esforzara, qué tan bien lo hiciera en la escuela o en una cancha de futbol o en cualquier otro lado, era frustrante pensar que nunca iba a poder ser “normal.” No podía votar. No podía tener un permiso de conducir. No podía pedir nada que requiriera algún tipo de documento. Desde los 11 años en adelante, estaba en los Estados Unidos y amaba a Estados Unidos, pero no tenía un papel que dijera que yo era americano. Y estaba aterrorizado de que alguien se diera cuenta.

Con buenas calificaciones en la preparatoria, tuve la suerte de encontrar un modo de ir a la universidad. Fue en ese momento que muchas cosas cambiaron para mí. Y para mucha gente como yo. Había oído hablar sobre algo llamado DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), el decreto del presidente Obama que apuntaba a proteger a los más de 860.000 inmigrantes que habían llegado a los Estados Unidos siendo niños. Como yo.

Nos llamaban Dreamers. Soñadores. Sonaba bien.

En la universidad, comencé a abrirme un poco más y a contar mi historia a más amigos. Recuerdo que en algún momento del segundo mandato de Obama, estábamos sentados en una habitación hablando sobre DACA y los eventos de ese momento. Algunos de mis amigos habían nacido fuera de los Estados Unidos, como yo, y otros eran americanos, como Erin, la mujer con la que me terminaría casando. Cuando DACA finalmente se convirtió en una realidad, en 2014, sentí como si un gran peso se quitara de mis hombros. Era mi último año en la USF y me la pasaba en la oficina del consejero para llenar cuanto formulario pudiera — asistencia financiera, permisos, estudiar en el extranjero, documentos, lo que te imagines. No podía esperar a ver mi nombre en todos esos formularios.

Estaba un paso más cerca de convertirme en un americano de verdad, el honor por el que había estado trabajando casi toda mi vida. También fue un gran peso legal que se me iba. Significaba que podría hacer cosas de todos los días, como conducir en la autopista sin el temor de que me detuvieran y me mandaran a la cárcel, o peor aún, que me enviaran de regreso a un lugar que ya no conocía. Al lugar de las cruces rosas.

Nos llamaban Dreamers. Soñadores. Sonaba bien.

Al año siguiente de mi graduación, en 2015, me convertí en el primer beneficiado DACA que jugó profesionalmente en los Estados Unidos. Cuando me casé, un año más tarde, fui elegible para conseguir una green card, que terminé recibiendo en la primavera de 2017, mientras estaba en el Galaxy.

Y luego llegó otro giro inesperado. Unos meses después, la administración de Trump anunció una eliminación progresiva de DACA. Estábamos de vuelta en el limbo… Soñadores atrapados entre dos países y entre dos culturas.

Yo me sentía americano en cada forma que importara. Excepto en una.

Todavía me duele cuando escucho a gente que dice que no soy un americano de verdad.

Algunas veces hasta me lo dicen en la cara. Y ahora sucede con mucha más frecuencia que hace 10 años. Para algunas personas, no importa que yo haya vivido en este país más tiempo que en cualquier otro lugar. No importa que haya llegado aquí a los 11, demasiado joven para decidir por mí mismo. No importa que me haya destacado en la escuela y en el fútbol, o que haya sido un estudiante top en la universidad, o que trabaje y pague mis impuestos en este país. No parece importar que yo me haya ofrecido como voluntario y haya estado activo en nuestra iglesia. O que me preocupe por mis amigos y ame a mi comunidad.

Sí, nací en México. Me siento muy conectado a México. Es mi lugar de nacimiento y es donde aún tengo familia. Y estoy orgulloso de eso. Pero no elegí el lugar donde nací, como tampoco elegí el país al que fui a los 11 años. Sí sé esto: hoy, soy tan americano como se puede ser. Sé que es un privilegio vivir en este país y ser una parte de esta democracia. Es un honor saber lo que es poder hablar libremente, rendir culto a la religión que uno desee tener en este país, debatir sobre política, hablar en el idioma que uno quiera, ayudar a nuestras comunidades. Todo eso. Y no doy por garantizada la sensación de tener pasto bajo mis pies.

De niño, podría haberte dicho que Estados Unidos era genial porque tenía Burger King, hermosas canchas de futbol, grandes programas de televisión, ese tipo de cosas. Hoy, sé que no es eso lo verdaderamente especial sobre este país.

Para mí, siempre fue la gente.

Tuve la suerte de crecer rodeado por gente de todo tipo. Son personas que llegaron aquí, como yo, para escapar de gobiernos quebrados y corruptos. Son también ciudadanos americanos, que comparten los valores americanos que yo he aprendido a amar. Son personas como mi entrenador, Tibor Pelle, quien me protegió bajo su ala desde que me conoció, cuando yo tenía 14 años. Me presentó a su esposa y a sus hijos, me ayudó a editar mis trabajos para la universidad, a prepararme para los exámenes de admisión y a planificar el resto de mi vida durante esa edad crítica. Básicamente, él me trató como familia. La promesa de este país —que podemos ser diferentes pero vivir juntos y ayudarnos entre todos — es una cosa hermosa.

Pasaron casi 15 años desde que dejé Juárez, y en esos años, la inmigración nunca estuvo alejada de mi mente. Pero por lejos, lo más enojado que he llegado a estar desde entonces fue este año, al escuchar que había niños separados de sus padres en la frontera. Sé que los americanos están divididos sobre la inmigración, pero no creo que uno deba tener una conexión con México para sentirse afectado por el hecho de ver a niños separados de sus padres. He hablado con muchos americanos que lo ven del mismo modo. Es una cuestión de dignidad. Es una cuestión por la que los americanos deben interesarse. Pienso mucho en esos niños en estos días. Las separaciones de familias todavía están ocurriendo. ¿Qué tal si me hubiera pasado a mí a la edad de 11? ¿O si nunca hubiera logrado dejar Juárez y la violencia extrema se hubiera transformado en parte de mi vida diaria?

Para mucha gente no existe el “qué hubiera pasado”. Tengo un primo que vive en Juárez con su familia. Hace poco, le mencioné que estaba pensando en visitarlos. Rápidamente me contestó que no debía hacerlo… que simplemente no estaría a salvo. Me dijo que los padres en Juárez no dejan a sus niños salir después del atardecer. El año pasado hubo más de 700 asesinatos en Juárez. En El Paso, unas millas al norte, el número fue 17.

Creo que algún día seré un ciudadano americano, en los papeles, del mismo modo en que sé que soy un americano en todo lo demás. En 2016, me presenté para recibir una green card bajo los cambios introducidos por el DACA. Pero ahora el DACA está en el aire. Por eso considero que es mi deber hablarles a los Dreamers. Quiero que sepan que la gente que conocí en Estados Unidos, los amigos, los maestros, los entrenadores que me guiaron a lo largo de los años, son la razón por la que tuve éxito en el campo de juego y en otras áreas de mi vida. Cuando me pongo la playera del Galaxy hoy, la uso con un sentido extra de orgullo. Pienso en toda la gente que me ayudó. Y pienso en todos a los que yo todavía debo ayudar.

Ahora mismo, hay gente que huye de la violencia y la represión en sus países de origen para venir aquí. La gran mayoría de los inmigrantes, creo, no están viniendo aquí a tomar los trabajos que los americanos quieren. No vienen a dañar a los Estados Unidos. Pienso que sólo están buscando lo que mi madre quiso para mí: seguridad, oportunidades, una oportunidad en la vida. Más que nunca, quiero ayudar a representar a los Estados Unidos que se preocupa por aquellos que están en necesidad y hace lo que puede para ayudar a quienes están sufriendo.

Que existe ese país, eso lo sé bien. Incluso en días en los que no me siento muy esperanzado, igual lo sé. Porque lo he visto.

Es el país al que llamo hogar.